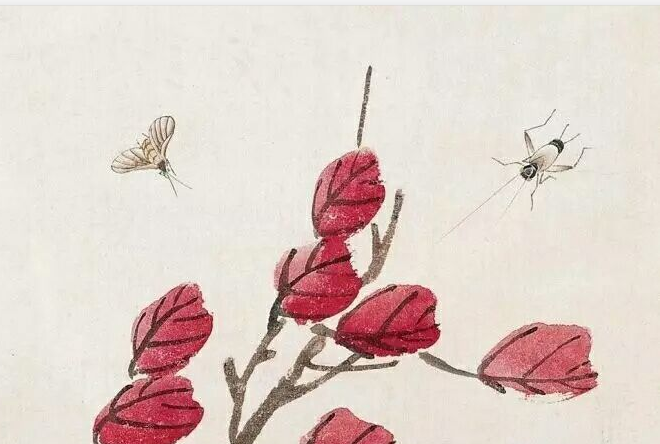

在齊白石的草蟲類畫幅中,蜜蜂、蚱蜢、蜻蜓、蝴蝶、紡織娘、瓢蟲、蟬、蝗蟲、天牛、蟋蟀,或工或?qū)懀驗(yàn)橹鹘腔驗(yàn)榕浣牵瑹o(wú)不栩栩如生。蟋蟀,是他喜畫的題材之一。他在《畫蟋蟀》一詩(shī)中吟道:“秋光欲去老夫癡,割取西風(fēng)上繭絲。唧唧寒蛩吟思苦,工夫深處只心知。”

蟋蟀又名促織,因?yàn)樗圾Q叫,天便涼了,似乎在敦促趕緊織布備寒衣,故自古以來(lái)有“促織鳴,懶婦驚”的俗語(yǔ)。《古詩(shī)十九首》中有“明月皎夜光,促織鳴東墻”的句子,實(shí)在是一幅有聲有色的畫兒。它還有個(gè)名字叫蛩,岳飛的《小重山》詞一開首便是:“昨夜寒蛩不住鳴,驚回千里夢(mèng),已三更……”

蟋蟀的聲音其實(shí)不是鳴叫出來(lái)的,來(lái)自位于前翅基部的發(fā)音器,兩翅磨擦,發(fā)音器便發(fā)出聲音。法布爾在《昆蟲物語(yǔ)》中說(shuō):“這的確可以說(shuō)是一件非常精致的樂(lè)器。弓上的一百五十個(gè)齒,嵌在對(duì)面翼鞘的梯級(jí)里面,使四個(gè)發(fā)音器同時(shí)摩擦,上面的一對(duì)是擺動(dòng)摩擦的器具……”秋風(fēng)颯颯,它的聲音可達(dá)數(shù)十米外。

捉蟋、養(yǎng)蟋、斗蟋,從古至今,成為一項(xiàng)老少咸宜的娛樂(lè)活動(dòng)。在古籍中,與此相關(guān)的故事和傳說(shuō)不勝枚舉。《聊齋》中的《促織》,便是很有名的一篇。

蟋蟀也是畫家的愛物。

齊白石的蟋蟀畫得傳神,只用簡(jiǎn)單幾筆墨勾出,尤其是大腿的肥健、觸須的細(xì)長(zhǎng)挺秀,很見筆力。他喜歡把蟋蟀與菊花相配,題上“秋色秋聲”,非常耐看。他對(duì)蟋蟀有著透徹的了解,來(lái)源于生活。他曾記道:“余常看到兒輩養(yǎng)蟲,小者為蟋蟀,各有賦性。有善斗者,而無(wú)人使,終不見其能;有未斗之先張牙鼓翅,交口不敢再來(lái);有一味只鳴者;有緣其一雌,一怒而斗者;有斗后觸雌須即舍命而跳逃者。大者乃蟋蟀之類,非蟋蟀種族,既不能斗,又不能鳴,眼大可憎。有一種生于庖廚之下者,終生飽食不出庖廚之門。此大略也,若整述,非丈二之紙不能畢。”所謂“終生飽食不出庖廚之門”的蟋蟀,湖南稱之為“灶蛐蛐”。

白石能畫,亦能文,這篇小文就相當(dāng)見功夫,儼然明人小品。

五十八歲時(shí),齊白石畫《豆角蟋蟀》,左上部畫豆葉、豆藤、豆角,中下部畫了十八只蟋蟀,或捉對(duì)相斗,或相邀鳴叫,或斗后敗北,姿態(tài)各異,疏密有致。八十歲時(shí),他作《秋聲秋色》,幾株菊花下,置一蟋蟀罐,罐邊有兩只蟋蟀。這只罐子是青色的瓦器,似乎很容易畫,“若在極薄的料半生紙上,幾筆濕墨把它描繪得神似,非有幾十年的寫生與筆墨工夫,決不能恰到好處。幾筆也不添不描就抓住了形象,并且上蓋的凹槽,罐邊的光線,表現(xiàn)得很妥當(dāng),就是很見工夫的地方”(胡佩衡、胡橐《齊白石畫法與欣賞》)。

世人皆夸齊白石的草蟲畫得鮮活,寫意和工筆都極具特色,工筆草蟲細(xì)膩到纖毫畢現(xiàn)的境地。老人畫工筆草蟲是從細(xì)筆里加工提煉出來(lái)的,如五十八歲細(xì)筆寫生的蟋蟀、蝴蝶和蜜蜂等。六十歲左右,他才開始研究細(xì)筆改畫工筆的草蟲。但以蟋蟀而論,他堅(jiān)持的多是細(xì)筆畫法。

在榮寶齋出版的《魚蟲禽鳥部分·齊白石繪》的畫冊(cè)中,收有他畫蟋蟀的作品多幅。《蟋蟀》一幅,題款為:“文彩公子雅玩。戊寅冬白石老人齊璜。”畫中置兩只青色瓦器蟋蟀罐,罐外、罐蓋上共有蟋蟀八只。以細(xì)筆蘸墨畫蟋蟀頭、背、翅、尾、足、須,再以赭石染蟋身,十分傳神。另一幅《蟋蟀》,題款為:“甲亥借山后人得予少年時(shí)小冊(cè)五開,求予老年補(bǔ)畫五開,以成一部。八十七白石。”畫是冊(cè)頁(yè)的格局,一橫放的小巧木質(zhì)蟋蟀罐,旁邊仰放有氣孔的罐蓋和一只蟋蟀,也同樣是細(xì)筆畫法,兩根蟋須畫得尤其好,柔韌富有彈性,用筆似斷似連,表現(xiàn)出蟋蟀的奔逃之狀。

秋風(fēng)又起,但在現(xiàn)代化的城市里,已很難聽到蟋蟀聲了。

責(zé)編:周媛

初審:周媛 二審:唐劍華 終審:易士強(qiáng)

下載APP

分享到